内容紹介

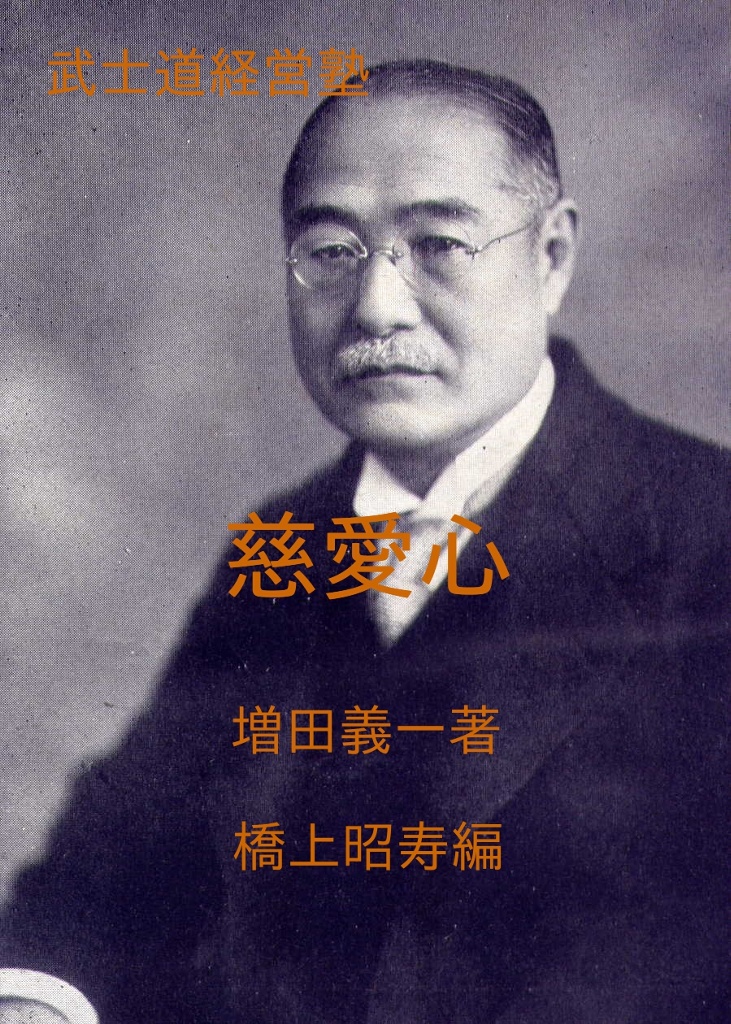

武士道の意味する『義』とは他者を『思いやる心、慈しむ心』である。そしてこの心は、日々のビジネス現場において、常に互いの人格尊重と正義誠実の商業道徳(礼儀作法)に基づいた行動によって発露される。この精神をもって日々の業務に対処するならば、何ものをも恐れざる確固不動の境地をもって邁進できるにちがいない。著者(増田義一氏)はこの慈愛心を武士道(義理)の現代的生き方の中に求めた。本書では戦前の論客であった氏が国内及び海外の歴史上の数多くの偉人英傑たちの逸話を紹介しながら四つの規範について諄々(じゅんじゅん)と説いている。氏はまた『武士道』の著者である新渡戸稲造氏と共に実業之日本社を創設し、数多くの著書をもって当時の青年たちに『新しい時代の社会人としての生き方』を指し示し、叱咤激励した人物である。

目次

| 第一章 人 格 尊 重 |

| 1.人格尊重 |

| 2.人格の実質内容 |

| 3.人格無視はもっとも悪い |

| 4.けっして人を侮辱するなかれ |

| 5.古来恨みを買った人を見よ |

| 6.恨みを買う原因は何か |

| 7.人格に対する敬意 |

| 8.他人を容れるの雅量 |

| 9.麗しき雅量の実例 |

| 10.雅量の十徳 |

| 11.雅量はいかに修養するか |

| 12.包容力の大なりし模範人物 |

| 13.包容力はいかに養うか |

| 第二章 連 帯 精 神 |

| 1.連帯精神 |

| 2.社会的弊風に共通せる根本原因 |

| 3.自己の行為と社会関係 |

| 4.社会は各人の協力で発達す |

| 5.処世上の大禁物はわがまま勝手 |

| 6.社会は大なる共同生活体 |

| 7.この観念ある者公徳発達す |

| 8.公徳心とは何か |

| 9.公徳心欠乏より生ずる損害 |

| 10.親切同情はもっとも人を動かす |

| 11.謙譲の美徳 |

| 12.人生は互譲妥協 |

| 13.他人と協調する秘法 |

| 14.調和は盲従や追従にあらず |

| 15.社会改善の根本はこれ |

| 16.高尚なる身の装飾は何か |

| 17.議会に現れた無作法の醜態 |

| 18.英国議会を傍聴したときの感想 |

| 19.礼儀作法は人格の表現 |

| 20.礼儀礼譲は敬愛を受く |

| 21.文化と作法 |

| 22.礼儀作法の内に潜む力 |

| 23.米国大統領にもかかる事実あり |

| 24.礼儀作法の根本観念 |

| 25.礼儀作法が人を動かした実例 |

| 26.礼容整えば品性も美し |

| 27.旧式の日本人は如何 |

| 28.英国紳士の特徴 |

| 第三章 社 会 奉 仕 |

| 1.社会奉仕 |

| 2.人生の勝利者とはいかなる人か |

| 3.人生に必要な温かみ |

| 4.富に対する道徳的訓練 |

| 5.富者と社会奉仕 |

| 6.金さえあればなんでもする社会 |

| 7.生きた金の使い方 |

| 8.金を生かして使う人々 |

| 9.社会より感謝される富豪の事業 |

| 10.富んで公共に尽くす人は勝利者 |

| 11.わが国の富豪に努力の余地多し |

| 12.わが富豪に富の善用を勧む |

| 第四章 自 主 規 制 |

| 1.自主自制 |

| 2.自主自制の影響や甚大 |

| 3.解放後に起こった時代の欠陥 |

| 4.自己を治める力は道徳の根底 |

| 5.道徳の根本たる克己自制 |

| 6.天空を支配する青年飛行家の心がけ |

| 7.英国民の自ら治める力 |

| 8.自己を治める力は不徳を一掃す |

| 9.自ら治める力の修養 |

| 10.人としてもっとも貴ぶべきもの |

| 11.世とともに濁るなかれ |

| 12.師表たる人物の資格 |

| 13.品性の基礎は何か |

| 14.財産中のもっとも高尚なるもの |

| 15.高き人格を長所とする青年 |

| 16.わが国民性の特徴は何か |

| 17.窮乏に陥って清廉なりし国士 |

| 18.貴ぶべき気節 |

| 19.紳士の貴ばれる気節 |

| 20.事実があれば漏えいは当然 |

| 21.ワイロを退けた勝海舟 |

| 22.ワイロに対する名将の態度 |

| 23.人間の真価を発揮せよ |

| 24.芳名千載、清節万古 |

| 25.少年ながら鉄石の心 |

| 26.官公吏にこの心がけが欲しい |

| 27.ウェリントン公兄弟の廉潔 |

| 28.心のサビとはいかなるものか |

| 29.自己の良心を売るワイロ |

| 30.サビた心はこれを磨け |

| 31.良心を売るの危険 |

| 32.収賄事件に現れた教育の欠陥 |

| 33.人格教育の根本は何か |

| 34.恥を知る国民は発展す |

| 35.餓死するとも恥を知れ |

| 36.雑輩(ぞうはい)にだも劣る収賄者 |

| 37.体面は良心の反映 |

| 38.日本男児の本領は何か |

| 39.日本人の感恥性 |

| 40.ギリシア・ローマの文明に反省せよ |

| 41.いかにして廉恥心を興すべきか |

| 42.良心に恥じざるを信条とせよ |

| 43.良心が指示する進むべき道 |

| 44.常に良心を喚起せよ |

| 45.追いはぎにもこの純情 |

| 46.罪は個人にあり |

| 47.死すとも首を横に振る |

| 48.あっぱれなる文士 |

| 49.正はもっとも強い |

| 50.過って改めるにはばからぬ人 |

| 51.心の偉い人となれ |

| 52.諸問題決定の標準 |

| 53.心の強弱が最後の決勝点 |

| 54.正義を内容とする力 |

| 55.正義のために自屈せず |

| 56.心中の保塁は何か |

| 57.正義の仕事には恐るるものなし |

| 58.実業界における道徳的勝利者 |

| 59.気骨のある人物を要求す |

| 60.見識とは何ぞや |

| 61.いかにして見識を修養するか |

| 62.誠実は処世上の最大力 |

| 63.あの青年ならと言われる人物 |

| 64.誠実にして恪勤 |

| 65.なんといっても誠実 |

| 66.天下の大事も立談の間に成る |

| 67.破損橋梁に現れた技師の不誠実 |

| 68.現代社会に共通せる一大欠陥 |

| 69.失敗者は不誠実者に多い |

| 70.わたくしが最近に聞いた不誠実者の失敗 |

| 71.立身出世の第一要件は誠実の力 |

| 72.誠実は処世上の最大力 |

| 73.職務に対する忠実 |

| 74.その職責を死守した気丈な人物 |

| 75.責任のためには決死の覚悟 |

| 76.良心より出発する責任感 |

| 77.責任観念は人生成敗の分かれ目 |

| 78.責任観念は国家発展の本 |

| 79.陰に立つ人 |

| 80.町村または一国社会の土台石たれ |

| 81.国家に尽くした人生の勝利者 |

| 82.犠牲による人生の勝利者 |

| 83.人生勝利者の踏む道と武士道 |

| 84.己を空しうす |

| 85.感激に堪えざる印象 |

| 86.陰徳は天道に適う |

| 第五章 職業に対する根本精神 |

| 1.近来米国に盛んなる『サービス』 |

| 2.ロータリークラブの新道徳律 |

| 3.珍しき奉仕的消費組合 |

| 4.サービスの精神とはなんぞや |

| 5.同情から出発する奉仕 |

| 6.わが国民の現状いかん |

| 7.職業の倫理化 |

| 第六章 発達する人と繁栄する経営法 |

| 1.優勝者と劣敗者の差異 |

| 2.栄達する人の特長 |

| 3.繁栄の真の原因は何か |

| 4.客の扱い方 |

| 5.新時代の繁栄策 |

| 6.この基本原則を守れ |

| 第七章 誠実は処世上の最大力 |

| 01.誠実は処世上の最大力 |

| 02.誠実にして恪勤(かっきん) |

| 03.なんといっても誠実 |

| 04.失敗者は不誠実者に多い |

| 05.立身出世の第一要件は誠実の力 |

| 第八章 人 の 待 遇 |

| 1.もっとも困難な処世上の問題 |

| 2.誠意をもって人を遇した報い |

| 3.客の待遇は営業の生命 |

| 4.金よりもこの心がけ |

| 第九章 正しき金の儲け方 |

| 1.金儲けの慎むべき点 |

| 2.事業を楽しんで儲ける |

| 3.目標をどこに置くべきか |

| 4.世を益して儲ける |

| 5.正直と親切で儲ける |

| 6.少なくともこの心がけが必要 |

| 7.商工業の正道は何か |

| 8.麗しき奉仕的精神 |

| 原著者及び出典 |

| 原著者及び出典 |

| あ と が き |

| あ と が き |

| 著作権(編集著作物) |

| 著作権(編集著作物) |