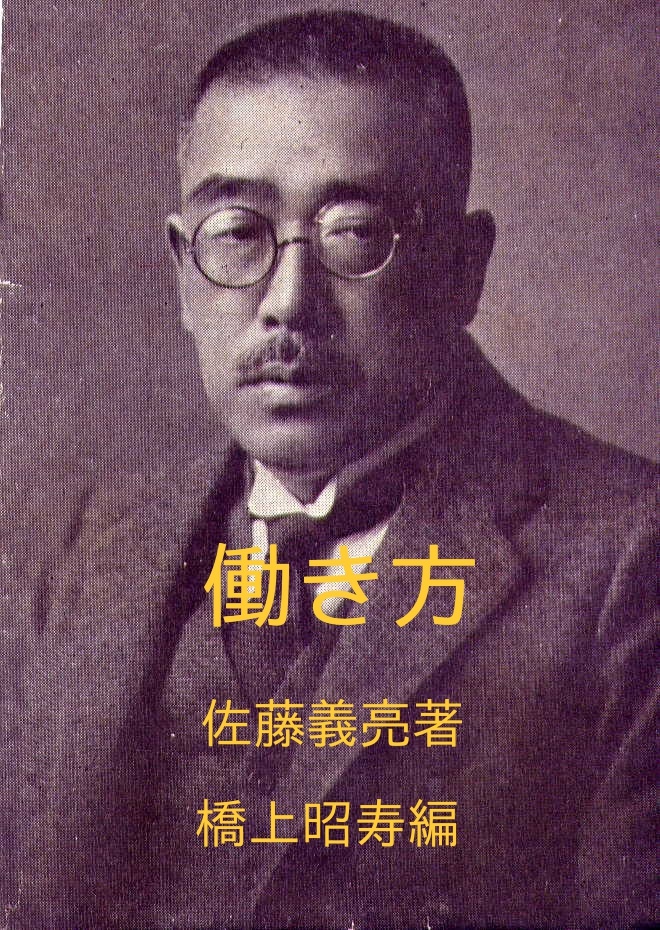

内容紹介

これから社会へ出て働こうとする若いみなさんにぜひ読んでいただきたいお話です。著者は新潮社の創設者である佐藤義亮氏。氏は戦前のベストセラー雑誌『生きる力』『向上の道』『明るい力』を著し、当時の青年たちに、私たちが職業生活を通して豊かな人生を送るために『なぜ働くのか、いかに働くのか』について長年の苦労から得た数々の体験談を交えながら語りかけました。今の時代にもそのまま通じる人情の機微に触れた、温和な語り口調のとてもわかりやすい内容です。この本は新入社員研修用のテキストとしてもご利用していただけましたら幸いに存じます。

目次

| は し が き (原著者 佐藤義亮) |

| (生きる力) |

| (向上の道) |

| (明るい生活) |

| 第一章 働くことの喜び 一、ほとけのすがた |

| ◇仏のすがた |

| ◇なぜ働くことが尊いか |

| ◇仕事を喜ぶ人・喜ばぬ人 |

| 二、上下おのれを捧げて働く |

| ◇月給に使われるな |

| 三、全体の中の一人として |

| ◇芝居の「その他大勢」 |

| ◇無礼講の仲間入り |

| 第二章 職業に信念をもて 一、よその花をうらやむな |

| ◇悲喜劇一幕 |

| ◇よその花は赤い |

| ◇うたたねのひじまくら |

| 二、与えられたところを喜ぶ |

| ◇職業少年の危険期 |

| ◇反省させられる例話 |

| 三、目の前のものを喜んで受ける |

| ◇仕事の難易 |

| ◇成功のかぎ |

| 四、一人一業であれ |

| ◇自分のはたらきを自覚せよ |

| ◇くり返すということ |

| ◇本当の働きは十三カ年 |

| 五、きらいな仕事が好きになる |

| ◇仕事を好きになれ |

| 六、職業に信念をもて |

| ◇すもう取りと追いはぎ |

| ◇本当の修養ははたらきの中から |

| ◇売れる店と売れない店 |

| 七、おのれを誇りかざる心 |

| ◇「天を相手にせよ」 |

| 八、飛躍の機会を逃すな |

| ◇団菊の『国姓爺(こくせんや)』 |

| ◇羽左衛門氏のファインプレー |

| ◇機会は気が短い |

| ◇新世界へ飛躍の資格 |

| 第三章 全力を出しきれ 一、全力を出しきれ |

| ◇汗みづくの八重垣姫 |

| ◇成りきる覚悟 |

| ◇力を制限するな |

| 二、真剣勝負の働き |

| ◇一生の命をかける |

| ◇喜びがわきあがる |

| 三、山が抜けるまで |

| ◇大鉱脈の発見 |

| ◇ムダでないムダ |

| ◇信念一つでつらぬく |

| 四、今日のことは今日しなさい |

| ◇花の梅沢旅団の話 |

| ◇思い立ったが吉日 |

| ◇大みそかの晩の加増 |

| ◇石の下の宝物 |

| 五、勝利はただ実行者に |

| ◇魔法のナベと漱石の書画 |

| ◇孔子と子路 |

| 六、自分と妥協するな |

| ◇朝からまず妥協 |

| ◇尊い人間の努力 |

| ◇ただ実行力 |

| 七、現在に安住するな |

| ◇つねに一歩を踏みだせ |

| ◇殿さまの早かご |

| ◇いっさいと調和する心 |

| 第四章 転んでもただは起きない 一、光明と暗黒は背中合わせ |

| ◇道しるべの文字 |

| ◇生きた「奮闘成功物語」 |

| 二、更正の道はここに |

| ◇「八方ふさがり」の来ない人 |

| ◇大隈候と桜井将軍 |

| 三、転んでもただは起きない |

| ◇「成功」の土台としての「失敗」 |

| ◇男女ノ川(みなのがわ)の話 |

| ◇失望の底から光明へ |

| 四、強く生きる修行 |

| ◇臆病(おくびょう)者の猛鍛錬 |

| ◇勝つ勝つと思えば勝つ |

| ◇良心から絶賛されること |

| ◇平気で生きてゆく |

| 第五章 小事に油断するな 一、最後の最後までがんばれ |

| ◇はしご乗りへの警告 |

| ◇喜びすぎてはならない |

| ◇隠居生活と年金生活 |

| ◇奉天役最後のがんばり |

| 二、小事に油断するな |

| ◇吸いがら入りの小箱 |

| ◇最後の一瞬の緊張 |

| ◇「二一天作の五」 |

| ◇一本の活字と一粒の豆 |

| 三、急がば心静めて |

| ◇森蘭丸の話 |

| ◇どこまでも冷静に |

| ◇急げば根が枯れる |

| 四、単純に事をはこんでゆけ |

| ◇単純に事をはこんでゆけ |

| 第六章 日々に新たなる心がまえ 一、退屈を知らない生き方 |

| ◇「もっと頭を上げて歩け!」 |

| ◇十年の看病ただ一日と |

| 二、日々に新たなる心がまえ |

| ◇役者は一日一日が命 |

| 三、平生の用意と緊張 |

| ◇常陸山の鼻柱 |

| ◇菊五郎の舞台装置 |

| 四、一日一日の緊張 |

| ◇提灯行列の教訓 |

| ◇福島中佐の騎馬遠征 |

| ◇だれも知らぬ『あす』の顔 |

| 第七章 「物」の命を生かせ 一、すべてを生かし働かす |

| ◇一枚の原稿紙から |

| ◇尊い一杯の水 |

| ◇金原翁の感謝生活 |

| ◇物の働きを殺すな |

| 二、「物」の命を生かせ |

| ◇もったいないという心 |

| ◇まず家庭の教化から |

| 第八章 真心の偉大な力 一、真と真ならざる処世道 |

| ◇日本商人の心意気 |

| ◇一粒選りの上米 |

| ◇二様の処世道 |

| 二、真心の偉大な力 |

| ◇刀鍛冶正宗 |

| ◇万年筆と自転車 |

| ◇三人のお客の場合 |

| 三、求めずして与えられる |

| ◇もうけようと思わないでもうける |

| ◇相手の立場になって |

| 第九章 世の一切は心の鏡 一、人を好きになる工夫 |

| ◇動物に通ずるまごころ |

| ◇貝をみがいて客を待つ |

| ◇人を好く見る心がけ |

| 二、人の心に溶けこむ |

| ◇まず相手の言い分を聞く |

| 三、世のいっさいは心の鏡 |

| ◇地震を恐れぬ治兵衛 |

| ◇青砥藤綱(あおとふじつな)と心の影法師 |

| ◇心を急回転せよ |

| 四、型を大きくせよ |

| ◇西郷隆盛の型 |

| ◇結局はただの人 |

| ◇一つひとつ型を破ってゆく |

| 原著者及び批評 |

| 原著者 |

| 批 評 : 菊 池 寛 |

| あ と が き |

| 魚の川上り 編著者 二見宗白 |

| 著作権(編集著作物) |