内容紹介

混迷する現代社会の中、あらゆるビジネスの現場において不測の事態に直面することが多々ある。しかしそのような状況下にあっても、私たちビジネスパーソンは常に自らを正視内省しつつ確固不動の精神で、冷静にそれらの困難や課題を克服してゆける人格見識を養成せねばならない。またリーダーとして物事に動じない度量、腹すなわち胆力の錬成も求められる。

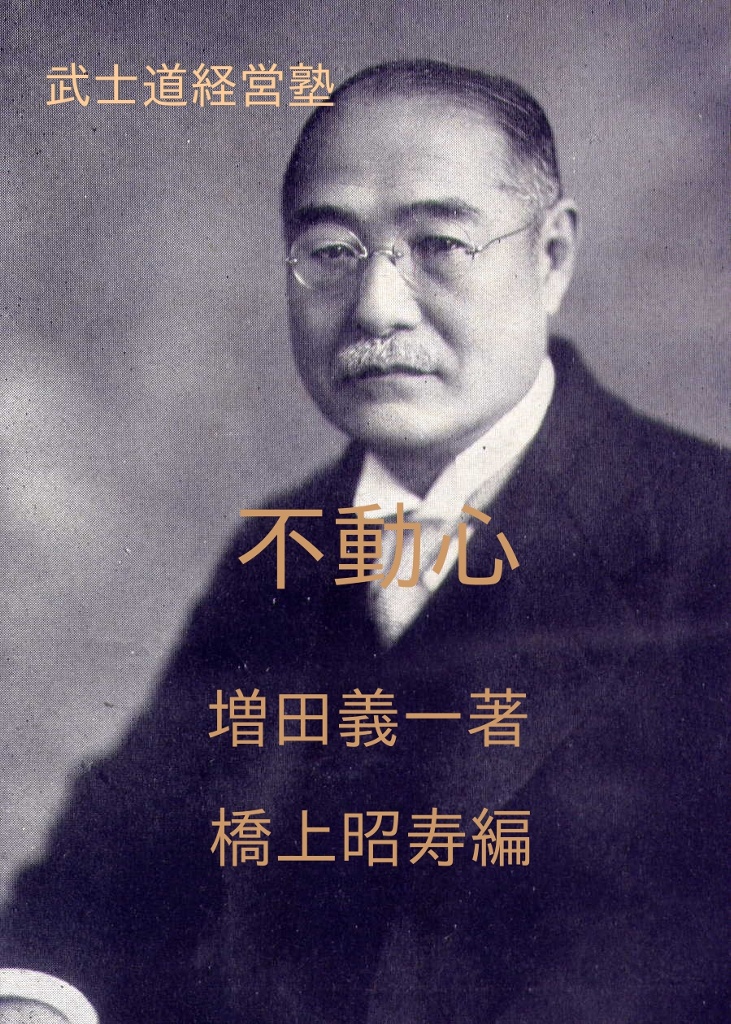

本書では戦前の論客増田義一氏が国内及び海外の歴史上の数多くの偉人英傑たちの逸話を紹介しながら『いかにして不動心を獲得するか』の心構えを諄々(じゅんじゅん)と説いている。氏は『武士道』の著者である新渡戸稲造氏と共に実業之日本社を創設した人物である。そして数多くの著書をもって当時の青年たちに『新しい時代の社会人としての生き方』を指し示し、叱咤激励した。

目次

| 第一章 不動の精神修養 |

| 01.まず自己を見詰めよ |

| 02.まず己を見詰めよ |

| 03.静思反省なき現代生活 |

| 04.悔悟と改過 |

| 05.偉人傑士の反省 |

| 06.心を照らす鏡は何か |

| 07.鏡に映じた自分を見よ |

| 08.鏡を用いて修養す |

| 09.回顧よりただちに反省せよ |

| 10.まず自己反省より始めよ |

| 11.他人の行為は自分の鏡 |

| 12.人の振り見てわが振りを |

| 13.反省より自重へ |

| 14.挫折者の多きは何故(なにゆえ)ぞ |

| 15.忘るべからざる一事 |

| 16.不完全から完全へ |

| 17.人格改善の可能性を有す |

| 18.いかにして自己を改善すべきか |

| 19.自己知悉(ちしつ)と自己発見 |

| 20.我々共通の一大欠陥 |

| 21.自己解剖と性癖矯正 |

| 22.なんぴとにも長所と短所 |

| 23.自己を発見せよ |

| 24.英傑の自己発見 |

| 25.自己発見に伴う努力 |

| 26.線の太い人物とは何ぞ |

| 27.自分の首をねらう者を激賞す |

| 28.鬼将軍に冷や汗を流さしむ |

| 29.胆力は独立自営者にことに必要 |

| 30.偉人名将は多く胆力の人 |

| 31.婦人ながらもこの胆力 |

| 32.重石となる人 |

| 33.大切な腹の閑却 |

| 34.寡言(かげん)にして実行す |

| 35.口は軽からざるべし |

| 36.駄弁は祟(たた)りやすし |

| 37.言は心の声なり |

| 38.沈黙の価値 |

| 39.沈思黙考の人 |

| 40.熟考せよ軽挙するなかれ |

| 41.重厚肌の人物の長所短所 |

| 42.深味のある人とはいかなる人か |

| 43.深味ある人は綿密周到 |

| 44.深味ある人はうんちく豊富 |

| 45.深味ある人は舌を大切にす |

| 46.大事を誤る者はかかる人 |

| 47.いかにして線を太くすべきか |

| 48.わたくしが世人に勧めたき教訓薬法 |

| 49.まず腹を練れ |

| 50.腹を練った偉人 |

| 51.いかにして腹を作るか |

| 52.腹を練る法 |

| 53.修養の結果か |

| 54.刺客に見舞われた人々 |

| 55.泰然自若は丹田の力 |

| 56.急きょの際にちょっと待て |

| 57.事変に沈思黙考する習慣も胆力を養う |

| 58.変に処するの二工夫 |

| 59.準備ある者変にろうばいせず |

| 60.常に変を思う者には変がない |

| 61.まずドン底を考えよ |

| 62.行き詰まったら次の一工夫せよ |

| 63.楽天思想も胆力修養の一方法 |

| 64.わざわいを転じて福となす力 |

| 65.自信力ある者に煩悶なし |

| 66.難問を解決すべき唯一の鍵 |

| 67.自信力は全力を発揮せしむ |

| 68.自信の把握法 |

| 69.侯のこの点もまた胆力の修養となる |

| 70.胆力修養に五方法あり |

| 71.大胆と共に小心を忘るな |

| 72.安定の根本は信念 |

| 73.偉人の信念に対する態度 |

| 74.自己信念の発揮 |

| 75.信念を握って突貫せよ |

| 76.心の師となれ |

| 77.余裕のある心境 |

| 78.人生と余裕 |

| 79.いかにして心の余裕を作るか |

| 80.自然を楽しむ心 |

| 81.英傑の心境 |

| 82.忙中この余裕あり |

| 83.時勢の進歩と読書の趣味 |

| 84.人品性格を変化すべき偉力 |

| 85.読書が与える各種の利益 |

| 第二章 腹が出来ている者は恐れない |

| 01.成敗利鈍と素質 |

| 02.不動の精神は何から起こるか |

| 03.不動心は胆力から出発す |

| 04.実業家と不動心 |

| 05.目的を貫徹する不動の力 |

| 06.技術よりも不動の精神が大切 |

| 07.最後の勝利を握る者はだれか |

| 08.不動心の修養法 |

| 09.心の主人となれ |

| 10.英雄も心を乱すことあり |

| 11.不安は何から起こるか |

| 12.心の落ち着きが肝要 |

| 13.不安の駆逐策 |

| 14.虚心坦懐になる工夫 |

| 15.人を恐れぬことも胆力の修養法 |

| 16.百害あって一利無き恐怖心 |

| 17.恐怖心は何から起こるか |

| 18.わたしなら大丈夫です |

| 19.腹が出来ている者は恐れない |

| 20.暗殺に前触れは不要 |

| 21.恐怖をもってたたき上ぐ |

| 22.一生懸命は勇猛心を惹起す |

| 23.こう考えるも一つの法 |

| 24.いかにして恐怖心を征服すべきか |

| 25.正義の仕事には恐るるものなし |

| 第三章 実力の養成 |

| 01.成功と失敗の分かれ道 |

| 02.抱負実現は実力次第 |

| 03.成功資本の蓄積 |

| 04.不平を訴えるより実力を養え |

| 05.学者の説ける実力とは何か |

| 06.実力とはいかなるものか |

| 07.まず知識が第一 |

| 08.実力才幹の発揮 |

| 09.実力はいかにして修養するか |

| 10.考える力を養え |

| 11.思考力の必要 |

| 12.実力の内容は単純でない |

| 13.実力の内容は何か |

| 第四章 活社会と体験 |

| 01.経験は侮れぬ |

| 02.体験の訓練 |

| 03.苦労人の味 |

| 04.修行を積むとは何か |

| 05.失敗の体験 |

| 06.他人の体験を利用せよ |

| 07.大切なる常識の基礎 |

| 第五章 自己開発に努めよ |

| 01.準備すべき無形の資本 |

| 02.人格は最高の資本 |

| 03.人を惹きつける |

| 04.人格の発露 |

| 05.信頼される人 |

| 06.三井家祖先の自己完成 |

| 07.体験で自分を創造開発する |

| 08.潜在力を開発せよ |

| 09.動物級から人間級へ |

| 10.自己開発の機会 |

| 11.艱苦と戦って自己開発 |

| 12.自己開発の妨害物は何か |

| 13.自立独歩で叩き上ぐ |

| 14.平素の心がけと修養 |

| 第六章 見識の必要 |

| 01.見識とはなんぞや |

| 02.人生における唯一の判官 |

| 03.もっとも必要なる道義上の見識 |

| 04.いかにして見識を修養するか |

| 原著者及び出典 |

| 第七章 不動心の獲得 増田義一 (特集号より) |

| 01.不動心と流言飛語 |

| 02.疑惑と恐怖と不安は禁物 |

| 03.信仰から来る不動心 |

| 04.不動明王を信ずる所以 |

| 05.毀誉褒貶に動かされず |

| 06.終始一貫押し通す |

| 07.押し切るのも不動心 |

| 第八章 不動心の人を語る 海軍中将 子爵 小笠原長生 |

| 01.不動明王と東郷元帥 |

| 02.礼砲事件の果断 |

| 第九章 動いて動かぬ心 永平寺貫首 秦 慧 昭 |

| 01.二宮翁の不動心 |

| 02.戒定慧の三学 |

| 03.剣禅一致 |

| 第十章 不動心はどうして獲られるか 総持寺貫首 伊藤道海 |

| 01.八風に動ぜず |

| 02.働く三昧の境 |

| 03.青山元動ぜず |

| 04.真の不動心 |

| 第十一章 胆は鍛なり ー不動心の生まれるところー 聖学院中学校長 平井庸吉 |

| 01.日本の武道 |

| 02.相手は自己だ |

| 03.先ず大死一番 |

| 04.胆は鍛なり |

| 第十二章 剣と胆(私の胆力養成法) 剣道範士 高野佐三郎 |

| 01.不動心の剣聖 |

| 02.深夜の肝試し |

| あ と が き 編者 橋上 昭寿 |

| 座 禅 と 胆 力 |

| 座 禅 と 禅 定 |

| 著作権(編集著作物) |